“九秩医心 惟实励新”主题征文|十八年护途:那声 “护士”,仍是我奔跑的理由

2025-10-08 10:28宣传科

建院九十周年主题征文

可每当病房里传来那声熟悉的“护士”,我的脚步,仍会不自觉地加快。

——李依依

十八载光阴,于个人是从青涩到沉稳的蜕变,于医院九十年的时光长河中,我不过是一滴轻盈的水珠。可正是这十八年的相伴,让我有幸成为这方 “生命港湾” 里的一抹暖意,见证着它守护生命的坚定与荣光,也将我个人的职业脉搏,与它沉雄有力的心跳紧紧相连。

十八年前,初披护士服的那一刻,心中满是对“白衣天使”这份职业的神圣向往;十八年后,指尖再次拂过这身熟悉的制服,才真正读懂它的内核——不是光环,而是藏在无数琐碎日常里的执着坚守;不是荣耀,而是融在每一次俯身照料中的温柔担当。

从综合病房的繁杂护理,到守护慢性病老人的三餐用药,我就像一块平凡的砖,哪里需要,就往哪里“搬”。老年病房的日子,总带着几分人间烟火的柔软。“张老头”是科室里出了名的“倔强派”,总爱把药片偷偷藏在枕头下,怕苦,更怕给人添麻烦。为了让他按时服药,我每天变着法子“哄”:有时用温水小心送服,有时讲个小笑话逗他分神,有时甚至搬出他最爱吃的桂花糕当“奖励”。他总笑着嗔怪:“你这姑娘,比我闺女还啰嗦。”可谁能想到,出院那天,他从口袋里颤巍巍地掏出一包攥得发皱的水果糖,硬塞进我手心。那糖纸边缘的褶皱里,藏着他没说出口的谢意,甜得让人眼眶发热。

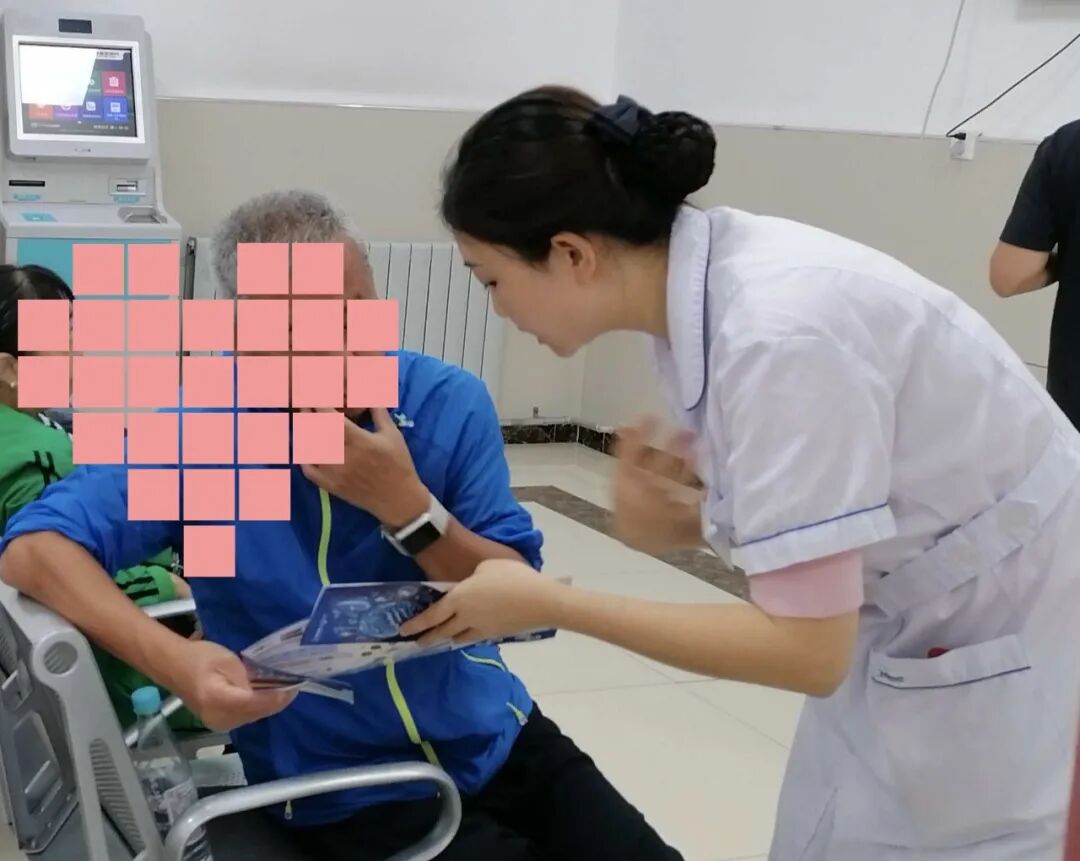

后来,我回到神经内科,脑卒中宣教成了工作的重头。为了让更多人掌握“中风 120”识别法,我跑遍了周边社区,一次次讲解、一遍遍演示,常常讲到嗓音沙哑、唇干舌燥。直到某个深夜,一个急促的电话打了进来。电话那头,家属带着哭腔说:“李护士!我爸突然说不出话了,我按你教的方法判断是中风,马上送医院抢救,现在……他已经脱离危险了!”那一声“救回来了”,比任何奖状、任何赞誉都更珍贵——它让我真切地感受到,我们埋下的每一颗知识的种子,都可能在某一天,成为拯救生命的及时雨。

而护理工作的意义,不只在于日常的温情与专业的科普,更在于危急时刻的挺身而出。那段全民抗疫的岁月,为这身白衣赋予了另一重意义——它是铠甲。在无数个寒冬的破晓或盛夏的正午,我们化身“大白”,在社区、在街头为居民采集核酸。面屏上的雾气模糊了视线,密闭的防护服下汗水早已浸透衣衫,重复了千百遍的手势僵硬酸痛。可当队伍中颤巍巍的老人做完后并不离开,而是退后一步,向我们深深鞠上一躬;当懵懂的孩子用清亮的声音说“谢谢阿姨,辛苦了”时,所有的疲惫仿佛瞬间被治愈。我们坚守的,不仅仅是一个采样点位,更是千万市民的健康防线。这份独特的记忆,如同年轮,深深镌刻在我个人的职业生涯里,也烙印在医院九十年不平凡的征程中。

这十八年,我送走过太多带着遗憾离去的患者,也从死神手里抢回过不少鲜活的生命。慢慢地,我明白了,护理从来不是轰轰烈烈的壮举,而是“人陪人走一段路”的温柔。陪患者走过病痛的深夜,陪家属渡过焦虑的长河,用一双搀扶的手、一盏守夜的灯,把力所能及的暖意,送到每个需要的人身边。

如今,时光悄悄爬上眼角,留下了细密的纹路。可每当病房里传来那声熟悉的“护士”,我的脚步,仍会不自觉地加快。

就像十八年前一样。

END

供稿:神经内科

编审:肖 也

二审:陈燕萍、杨蔚蓝

三审:胡晓兴